電気設計は、専門性が高い仕事です。

しかし、誰でもチャレンジでき、安定した収入につながる魅力的な分野でもあります。

とはいえ、

「電気設計は難しそう」

「資格や特別なスキルがないとできないのでは?」

と、不安に感じている方も少なくありません。

そこでこの記事では、電気設計の仕事内容や必要なスキル、将来のキャリアについて、わかりやすく解説します。

電気設計とは?

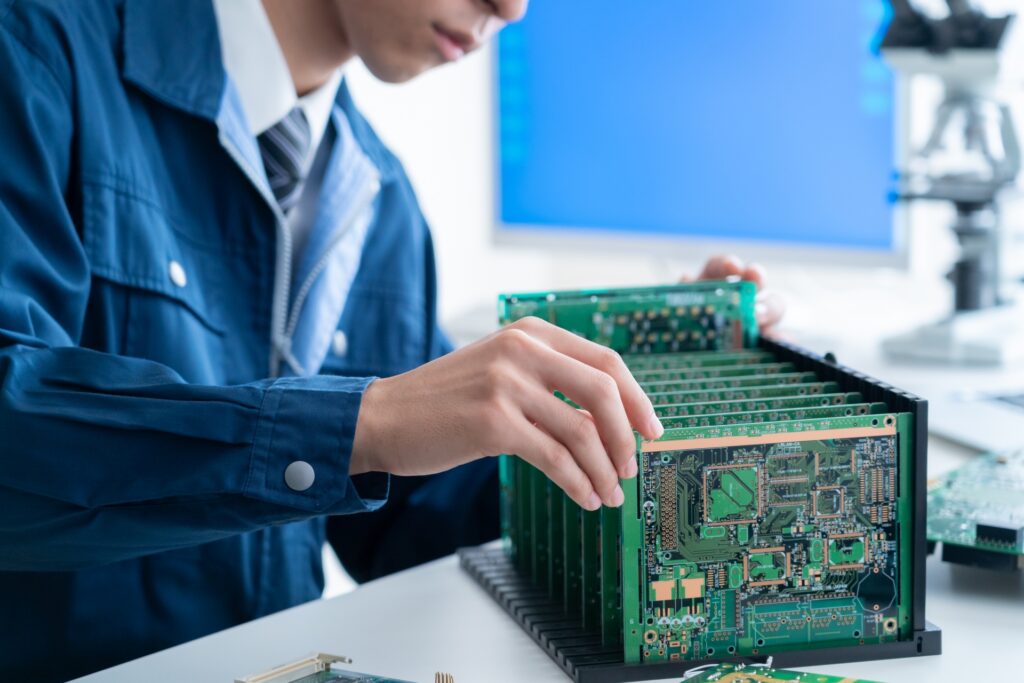

電気設計は、回路や制御システムを設計して図面化する仕事です。

ここではまず、電気設計の基本的な定義と具体的にどのような業界で活躍しているのかを紹介します。

電気設計の定義

電気設計とは、製品や設備のために必要な電気回路やシステムを構想し、具体的な回路図や仕様書にまとめる仕事です。

家電や自動車の制御システムや電力インフラ、鉄道システムなど、活躍の場は多岐にわたります。

さらに、IoT家電(ネット接続可能な家電)や通信機器の分野でも欠かせない存在です。

部品選定から回路設計まで幅広く関わるため、ものづくりの上流から下流まで携われるのも電気設計の魅力です。

電気設計が活躍する業界

電気設計は、あらゆる産業で必要とされます。

製造、建築、インフラ、IT・通信、さらには配電盤や監視システム、照明、エレベーター制御など、活動の幅は広いです。

近年は電気自動車や自動運転車の普及により、車載電子回路の需要が急増しています。

技術の進歩とともに応用分野は広がり続けており、将来的な需要はさらに高まると予測されています。

電気設計と回路設計・機械設計・制御設計との違い

電気設計の仕事は幅広く、回路設計や機械設計、制御設計と混同されることがあります。

実際には、これらの設計職はそれぞれ専門分野を分担しながら連携し、最終的に製品や設備を完成させています。

ここでは、電気設計と他設計との違いを整理してみましょう。

回路設計との違い

回路設計は、電子部品を組み合わせて電気信号を正しく流す仕組みを作る仕事です。

アナログ回路やデジタル回路といった分野があり、それぞれ高度な専門知識が求められます。

一方、電気設計は製品や設備全体における電気の流れやシステム構成を考える役割です。

大きな枠組みを描くのが電気設計であり、その中で詳細な回路部分を設計するのが回路設計という位置づけになります。

機械設計との違い

機械設計は、機械や構造物の形状や強度、動作に必要な部品を設計する仕事です。

フレームや筐体、ギア、シャフトなど物理的な構造を担当します。

一方で、電気設計はそれらを動かすための「電気を通す仕組み」を作るのが役割です。

どちらも製品や設備の完成には欠かせない存在ですが、構造を担う機械設計と、エネルギーを流す電気設計で明確に分かれています。

制御設計との違い

制御設計は機械装置を「どのように動かすか」を考え、動作手順や制御プログラム(PLC制御など)を設計する仕事です。

それに対して、電気設計はその制御設計を実現するために、電源回路や制御盤といった電気系統を担当します。

つまり、制御設計が動作の論理やプログラムを、電気設計がそれを支える回路や配線を整えるという関係性です。

電気設計に必要なスキルや資格

電気設計の仕事を目指すには、専門知識に加えて実務に直結するスキルを身につけることが大切です。

ここでは、電気設計に必要なスキルと取得したい資格について紹介します。

電気・電子工学の知識

電気設計では、電力工学・電子工学・制御工学・信号処理といった、幅広い分野の知識が求められます。

オームの法則やキルヒホッフの法則、基本回路理論の理解は必須で、これらを活用すれば新技術や部品・仕様変更にも柔軟に対応できます。

さらに、PLCやシーケンス制御など制御系の知識を持つと、自動化ニーズが高まる現場で強みとなり、キャリアアップにも有利です。

回路図の読解や作成能力

現場の共通言語である回路図を正確に読み解き・作成するスキルは必須です。

精度の高い回路図を扱えるようになると、現場やチーム内の信頼度が上がり連携もスムーズに進むなど、現場で信頼される存在になれます。

CAD(設計支援ソフト)の操作

電気設計では、図面作成にCAD(Computer Aided Design)が欠かせません。

現場では、平面的な設計を行う「2D CAD」と、立体的に構造を描く「3D CAD」があり、用途に応じて使い分けます。

とくに近年は3D CADの導入が進んでおり、早い段階から操作スキルを習得することで活躍の場を広げられます。

論理的思考力と問題解決力

電気設計には、論理的に考え、問題を解決する能力が求められます。

仕様策定やトラブル対応の際には、原因を正しく分析し、迅速に代替案を提示できる人材が評価されます。

「なぜ正常に動作しないのか」「どうすれば省エネ化できるか」といった課題に冷静に対応できる力は、現場での信頼につながります。

コミュニケーション能力

電気設計は、一人で完結する仕事ではありません。

営業・製造・現場スタッフ・顧客といった多くの関係者との連携が必要です。

そのため、設計意図をわかりやすく説明し、変更点を正確に共有できるコミュニケーション能力が重要です。

相手の要望をくみ取り設計に反映することで、現場全体の進行がスムーズになります。

法規制・安全基準への理解

電気を扱う以上、安全性の確保は最優先です。

電気事業法やJIS規格など、関連する法律や規格を理解し設計に反映することが必要です。

法規制を正しく守ることは、事故防止だけでなく信頼性の高い設計にもつながります。

取得しておくと役立つ資格

取得しておくと役立つ資格には、以下のようなものがあります。

- 技術士(電気電子部門)

- 電気通信主任技術者

- CAD利用技術者資格

これらを取得しておくことで、就職や転職の際に大きな強みとなり、キャリアアップにも直結します。

電気設計のキャリアパス

電気設計エンジニアのキャリアは、経験と知識の習得に応じて段階的に広がります。

まず、新卒・若手は設計補助やジュニア職からスタートします。

その後、単独で設計を任されるエンジニアへと成長し、さらにシニアエンジニアや主任設計者へとステップアップします。

経験を積むと、設計リーダーやプロジェクトマネージャーとしてチームを率いる立場に進むことも可能です。

最終的には、技術部の管理職や設計部長、さらには経営層の技術役員といったポジションを目指す道も開かれています。

適性や志向に応じて多様なキャリアが選べる点が、電気設計の魅力といえます。

まとめ

電気設計は、製造業だけでなくインフラやIT分野など幅広い業界で必要とされる将来性の高い職種です。

基礎的な電気知識やCADスキルを習得し、資格の取得や実務経験を重ねることで、安定したキャリアを築くことができます。

さらに、回路設計・機械設計・制御設計との違いを理解すれば業務理解が深まり、技術者としての価値も高まります。

電気設計は、努力次第で大きく成長できるやりがいのある仕事といえるでしょう。